オブジェクト辞書の作成

オブジェクト辞書の作成

オブジェクト辞書の作成

オブジェクト辞書の作成

「オブジェクト辞書の作成」では、指定されたライブラリ内のオブジェクトに関する情報をデータベース化します。

他にもオブジェクト辞書を元にした資料を作成や簡易的な棚卸などを行うことができます。

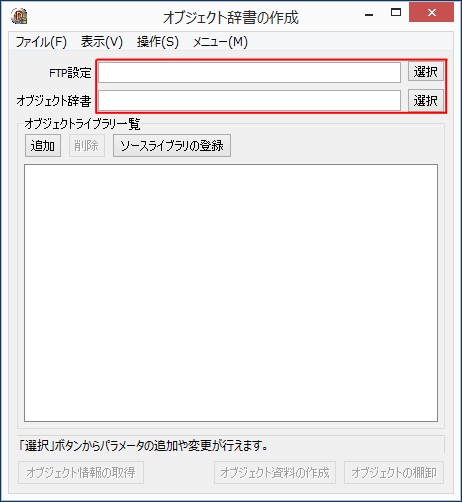

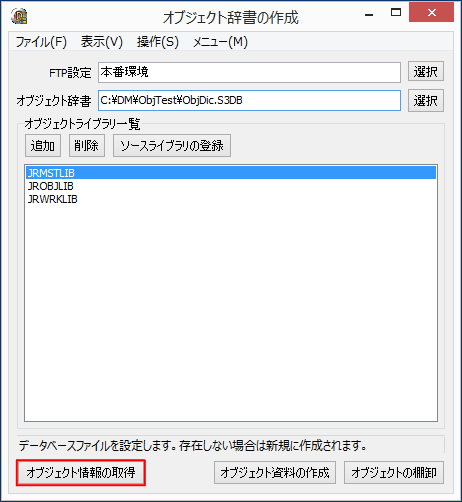

初めに「オブジェクト辞書の作成」を起動します。続いて「FTP設定」と「オブジェクト辞書」を設定します。

「FTP設定」には「FTPパラメータの作成」で作成したFTPパラメータを設定します。

「オブジェクト辞書」には生成したオブジェクト情報を保管するファイル名を設定します。拡張子は「S3DB」です。存在しないファイル名を設定すると新規作成となります。

[選択]ボタンをクリックするとダイアログを使って選択できます。ダイアログが表示されたら保管先フォルダとファイル名を設定して[開く]ボタンをクリックしてください。

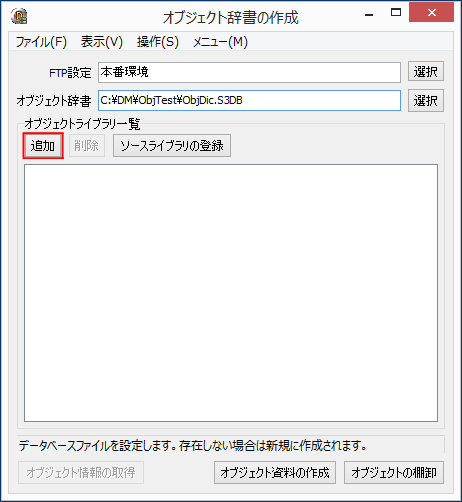

続いて[追加]ボタンをクリックして辞書化したいライブラリを追加していきます。

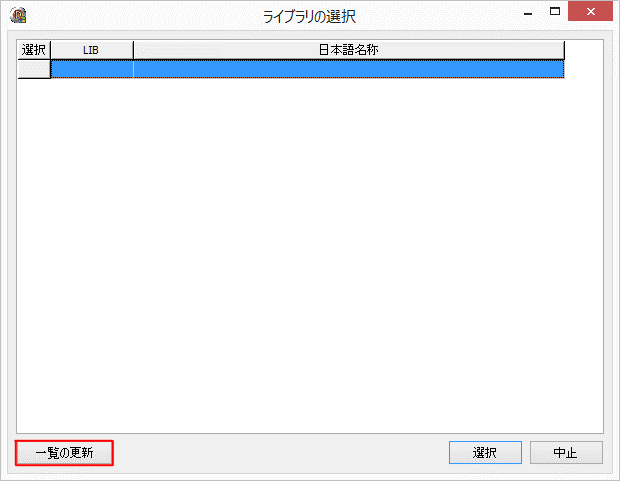

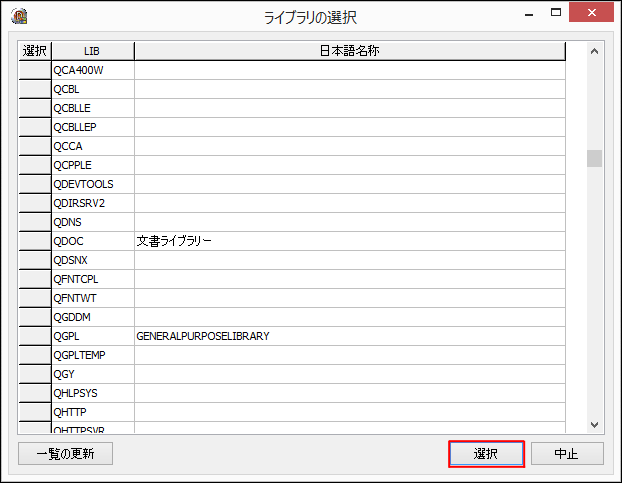

ライブラリの選択画面が表示されます。最初は空なので画面左[一覧の更新]ボタンをクリックして一覧を取得します。

一覧が取得されたら対象のライブラリを選んでスペースキーで選択していきます。複数のライブラリを選択することもできます。選択が完了したら画面右下の[選択]ボタンをクリックします。

対象ライブラリの追加が終わったら画面左下の[オブジェクト情報の取得]ボタンをクリックしてオブジェクト情報を取得します。

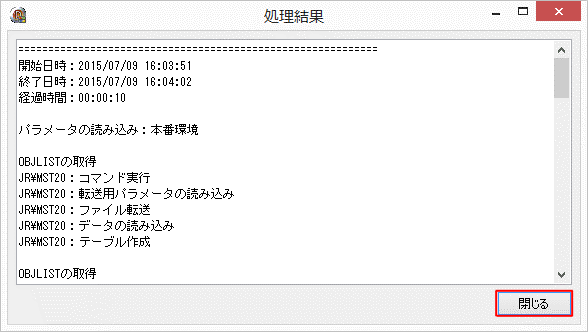

処理が完了するまでしばらくかかります。結果が表示されたら内容を確認してから[閉じる]ボタンをクリックして閉じます。

なおオブジェクト情報は以下の流れで取得されます。

| 1. | 対象ライブラリについてDSPOBJDコマンドを使ってオブジェクト情報を取得し、結果をオブジェクト辞書に格納します。 |

| 2. | 格納されたオブジェクト情報から関連するソースライブラリを特定します。続いてDSPFDコマンドを使ってメンバーリストを作成し、結果をオブジェクト辞書に格納します。 |

| 3. | 格納されたオブジェクト情報からDSPPGMREFコマンドを使って参照オブジェクトの情報を取得し、結果をオブジェクト辞書に格納します。 |

こうした情報は手作業でも取得できますが、「オブジェクト辞書の作成」を使用すると関連情報まで自動で取得してくれるため手間がかかりません。

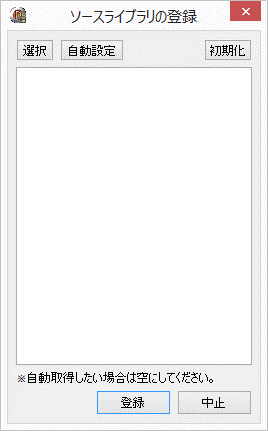

なお対象となるソースライブラリを限定したい場合には「ソースライブラリの登録」で対象にしたいソースライブラリを登録します。画面は[ソースライブラリの登録]ボタンをクリックすることで表示できます。

基本的にこの画面が空であれば関連するソースライブラリは自動判定により全て対象となります。

テスト環境でテストを行い、その後にオブジェクトとソースを本番環境にコピーして運用している場合、オブジェクト情報を取得すると当然ながらコピー前のテスト環境のソースライブラリと関連付けられた情報が取得されます。このような場合、「クエリ操作」を使用することで正しいライブラリに置換えることができます。

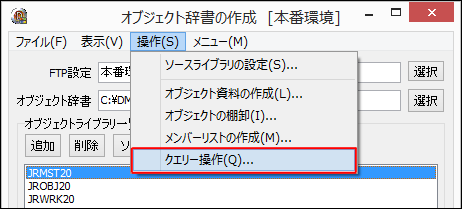

メニューの「操作」→「クエリー操作」を選択します。

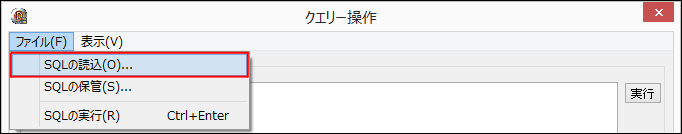

画面が表示されたらメニューの「ファイル」→「SQLの読込」を選択します。

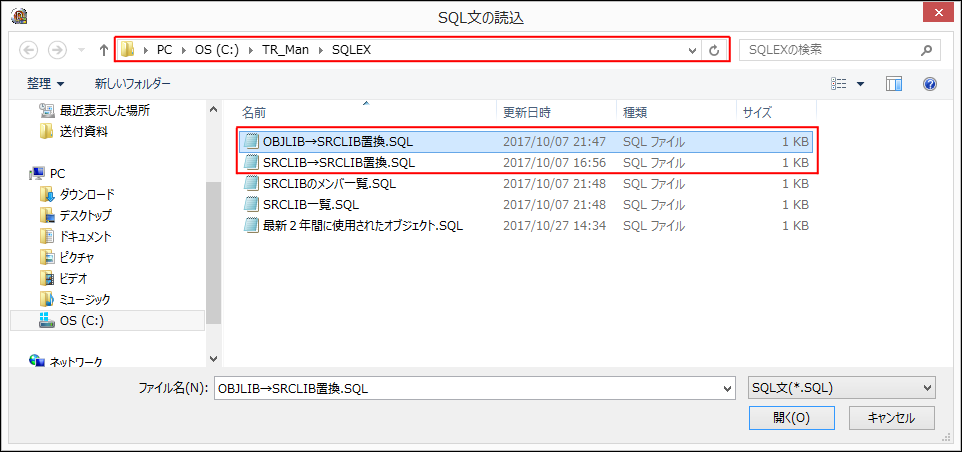

ダイアログが表示されたらサンプルコードの保管されているインストール先のフォルダ「SQLEX」を開きます。

置換に使用できる以下のサンプルコードをベースに修正して利用します。

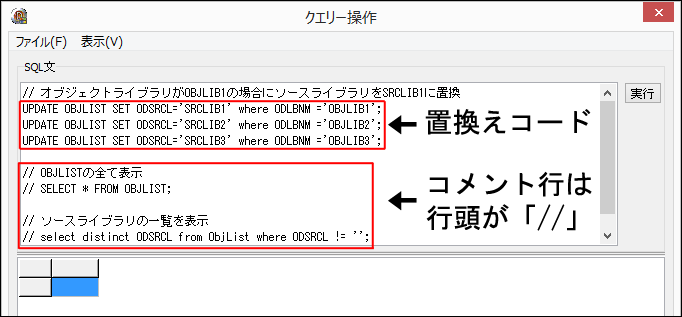

「クエリー操作」画面が表示されますので修正を行います。なお[実行]ボタンをクリックするとクエリーが実行されて画面下部にSELECT文の実行結果がテーブル形式で表示されます。

置換えコードの下には閲覧用のテストコードがコメントアウトされています。もしクエリーの確認を行う場合、必要なコードをコメントアウトしてから実行します。

修正が終わったら保管します。名前を変えて保管したい場合、メニューの「ファイル」→「SQLの保管」をクリックしてダイアログを表示し、新しいファイル名を設定して保管します。

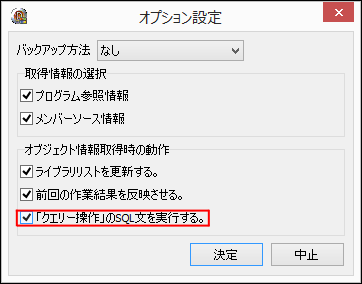

オブジェクト情報の取得時に設定されたクエリーを実行するには、オプション設定の「「クエリー操作」のSQLを実行する。」をチェックしておきます。